秦岭自古为天下脊梁。龙脉至此忽然昂首,拔出一线冷峻的锋芒,从鳌山一路推到太白之巅。世人称这百里山脊为“鳌太线”。

不险于绝壁,却险在连绵;

不诡于悬空,却诡在天意。

三千五百米之上,风无遮拦,云无常态,石海翻滚如铁甲之阵。

那一日,山口立着一名道者。

他姓王,名重阳。江湖中人若听得这三个字,多半会肃然起敬。

只是此刻,秦岭不识天下第一。

山只认海拔与风速。

王重阳抬头望去,远处太白山主峰隐于流云之后。太白山拔仙台若隐若现,仿佛故意在风中点出一个句号。

他忽然生出一念:昔年华山论剑,所较不过人心;今日入秦岭,当较人身。

行至石海,天地忽然变作棋盘。

秦岭之石,不似江南山石温润,也不似北岳岩壁峭拔,而是密密铺陈,层层叠叠,松动如鳞。

若步法稍乱,踝骨先受其害,膝关节随之报应,山未过半,人已伤残。

王重阳脚下生风,踏石如履青砖。他年少时以轻功冠绝天下,此时虽年岁已高,却仍身法清朗。

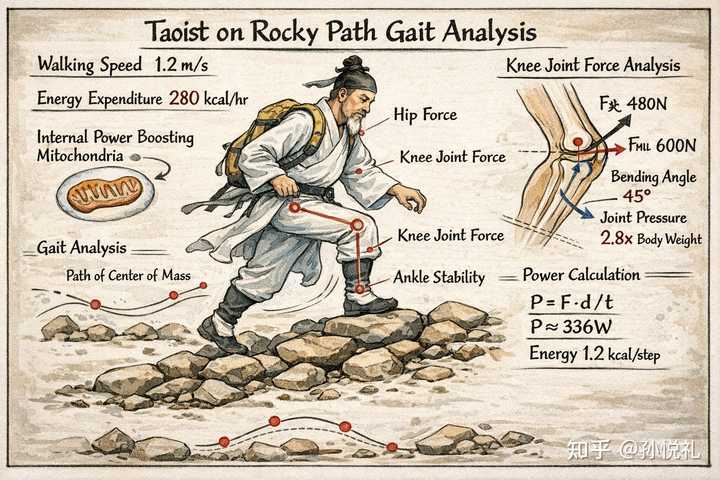

若以现代言语拆解这番身手,其实并无玄虚。石海之上,真正较量的是神经系统与肌肉之间那一线电光火石的协调能力。每一步落点,都要在大脑皮层与小脑之间瞬时完成计算——地面是否松动?踝关节是否处于中立位?膝屈伸角度是否合理?——若有毫厘之差,便是伤病伏笔。

江湖称之为“轻功”,现代运动学称之为“动作经济性”。

秦岭并不在意你叫它什么,它只看你是否踩稳。

然而真正的考验,并不在石海。

石海只耗肌肉,山脊却耗气血。

第二日午后,海拔悄然越过三千五百米。风忽然薄了几分,呼吸却重了几分。

常人至此,会觉得胸口空空,如有人将肺叶悄悄抽去一角。这并非错觉。空气中的氧分压随海拔上升而降低,血红蛋白的饱和度随之下降。所谓“最大摄氧量”——现代运动科学用来衡量耐力能力的那一项指标——在此处天然打了折扣。

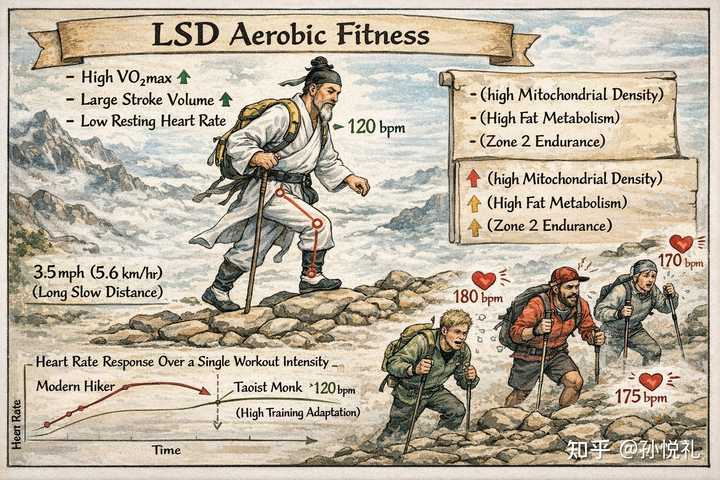

王重阳却未觉呼吸紊乱。他步伐匀称,心跳不疾。

若说内功深厚,不过是对身体能量系统的长期驯化。多年来调息导引,使得他脂代谢能力远胜常人。普通人行山,多以糖原为主燃料,一旦耗尽,便有“撞墙”之虞,头昏目眩,判断失误。而脂代谢效率高者,能在低强度区间长时间维持稳定输出。

这在道门叫“真气绵长”,在运动生理学里,叫做“二区耐力”。

山风掠过他的发须,他忽然意识到,武学与科学之间,并非隔着江湖与实验室的鸿沟,而不过是两种解释方式。

山不关心你如何解释,它只在意你能走多远。

真正的险,在夜里。

山脊无遮无拦,风从两侧山谷挟冷气直冲脊梁。气温已近零度,风速渐起。若将风速与气温一并纳入计算,人体体表散热速度远胜静止环境。

失温,从来不是突然倒下,而是悄悄偷走判断力。核心体温若降至三十五摄氏度以下,手指会迟钝,言语会混乱,意志会动摇。武功再高,若判断失准,便会在山脊上走错一步。

王重阳盘膝运功,只觉真气尚足,却隐隐察觉指尖发僵。他忽然明白一个极其朴素的道理:人体产热再旺,若没有外层阻隔,散热终究胜过产热。

这不是内功可以逆转的,这是热力学,江湖人讲“内外兼修”。

次日清晨,一队现代徒步者自风中出现。他们衣衫层叠,外壳防水透气,内层羽绒蓄热,背囊虽轻,却装着热量、盐分与定位装置。

他们将一件冲锋衣递给这位道者。

王重阳披上,风声顿缓,寒意顿减。心率回落,呼吸渐稳。

他忽然悟到:内功是体内系统的优化,装备是体外环境的管理。二者相辅相成,缺一不可。

昔日华山论剑,比的是谁能压人。

今日鳌太穿越,比的是谁能不被山压。

数日之后,云海忽开。

太白山主峰拔仙台在雾中显出轮廓,仿佛一枚沉默的印章,盖在秦岭之巅。

同行者或气喘,或疲惫,心率早已逼近极限。王重阳却步伐依旧。

这并非神迹。长期耐力训练者心搏量大,静息心率低,同样强度下心率反应更为温和。所谓“高手从容”,往往是生理储备的体现,而非性情使然。

登顶那一刻,他没有长啸,也未拂袖。

他只回望山脊。

华山论剑,是人与人之间的较量;鳌太穿越,是人与环境之间的协商。前者可凭雄心,后者需凭理性。

他忽然想起一句旧话——“知止而后有定”。放在山中,便是:知风险,方能远行。

下山途中,王重阳未再以“天下第一”自许。他明白,武学能强其身,科学能明其理,而真正的胜负,往往在于是否愿意承认自然的边界。

秦岭不与人争名。

它只教人一课:

力量若无认知为辅,不过徒增危险;

认知若无行动为基,也只是空谈。

山风吹过,他步履安然。

这一次,他不再与山对抗。

他与山同行。